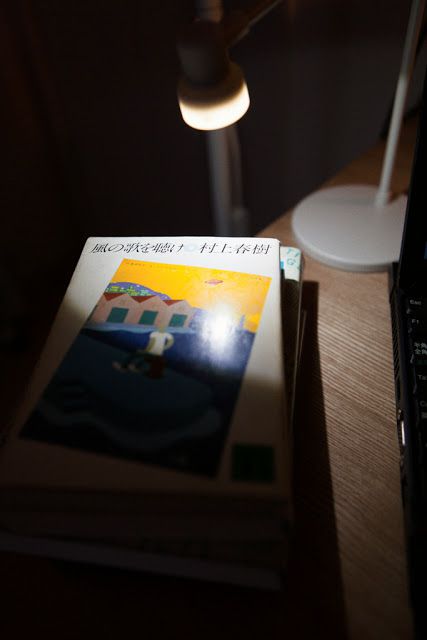

んで、このレビューの「風の歌を聴け」の評価には勘違いがかなりあるので、ちょっと注意を喚起しておきたいと思う。

しかし「風の歌を聴け」をはじめて読んだときは衝撃をうけました。その主人公のあまりのオシャンティーぶりに全身から血の気が引きそうになったのを覚えております。だって・・・あれだぜ・・・。ジャズバーにいたら自然と女が寄ってきて、そんで全然そんな気ないのに、ちょっと会話してたらもう部屋に連れ込めてるんだぜ? そんでワインのコルクを果物ナイフの先っぽでこじあけようとしてんだぜ? 果物ナイフでだぜ!? 「ビーフシチューは好き?」とか女に聞きながらだぜ・・・。コルク抜きとかつかわないんだぜ・・・。なんか石田純一が女の前でりんごを果物ナイフで切ってそのままナイフにのせて食べるって言ってたのと同じレベルの、スカシっぷり・・・じゃね?ジャズのレコードがかかってるムーディな部屋でだぜ・・・。しかもそのムードのまま、しっぽり、やれちゃうんだぜ。

と書いてあるが、「風の歌を聴け」の時間軸である1970年8月8日から8月26日の間に主人公は女性と寝ていない。

ジャズバーにいた女性から確かに声をかけられるけど、主人公はそれから逃げていて、ジェイから「逃げ出すのかい?」と言われている。

ワインのコルクをナイフで開けるシーンは確かにあるが、これは、偶然知り合った女性の部屋での出来事でこの後この女性とは寝ていない。

レビューを書いている方の勘違いだとは思うけれど(村上春樹のことがあまり好きではないようなので、そこまで読み込んでおらず印象だけで書いている可能性は高いのではないかと思う)、勘違いを放置するのもどうかと思ったので、一応訂正。

村上春樹を巡る批判の中で、比較的多く聞くのが、「都合良く現れては主人公と寝る女性」の存在だ。

そんな都合良く女性が現れては寝ることができるのなんかリアルじゃないというそういった批判なのだが、何故このような批判が起きてくるのか、少し気になって、考えてみたので書いてみたいと思う。

結論から言ってしまえば、「そういう女性がいて何がいけないのか?」だ。

ここで糾弾されているのは、そのような女性の非現実性だと思うが、(もちろんフェミニズムの分野からもあるだろうけれど)、非現実的なものを小説の中に持ち込むのが、ルール違反だということは聞いたことがない、村上春樹の小説には、「羊男」や「計算士」など非現実的な存在が織り込まれていて、それに関しては特に糾弾されているのを聞いたことがない。

主な糾弾ポイントは「文章のキザっぽさ」と「(この)女性の存在」だと思うが、「文章のキザっぽさ」に関しては、その人の持つ好みが存在しているので、反論の余地がない、嫌いですと言われたらそれまで。

これは仮説の域を出ないが、恋愛(のようなもの)という非常に生活的な活動において、リアリティのない描写は受け入れられづらいことではないのだろうか。

「羊男」がすんなり受け入れられるのは、それが余りにも非現実的であり、生活的なものではないから、いかに異形のものでもストーリーに対し整合性さえ有れば受け入れることができる。

しかし、このレビュー自体は間違いだとは思わない、このように捉えた人がいることは否定ができない、ただ、それは村上春樹の作品だけに依っていると捉えるのは間違いだ。作品は、それが表現として表現されてからは、そのテクストは万人に開かれているはずで、特定の解釈を否定するのは間違っていると思う、だから、このようなレビューも1つのとらえ方として正しいものだと言えるはずだ。

ただ、村上春樹の小説にでてくる女性は、物語を前に進めるための、デウス・エクス・マキナ的に利用されている人がいるのも事実で、「羊を巡る冒険」の耳のモデルの女の子は、主人公をラストの舞台まで引っ張ってくれた存在で有りながら、その役割を終えたとたん、不可解な形で物語からの退場を余儀なくなれるなど、物語としても都合良く利用されているパターンもあるので、あながち女性が都合良く使われているという批判は的外れなものではないものもあるが、これは完全に物語の構造からくる都合の良いパターンなので、よく聴かれるような、都合の良さとはちょっと次元が違う都合の良さである。

小説を批判するときに、難しいのは、それは、その小説の中だけで閉じた批判になっているのか、それとも自分の主観からくる価値判断が多分に含まれているのかを判断することだと思う。